10月26日、小春日和の中、南相馬市鎮魂復興市民植樹祭実行員会主催の除草・補植作業を小高区塚原地内で行いました。年4回の実行委員会主催の企画ですが、今年は猛暑を避ける観点から10月に集中し午前と午後の部に分けて行うことを決め進めてきました。前回(10/12)に引き続き、今回は小高区塚原地内の第7回・第10回・第12回植樹会場の除草・補植作業となりました。

会場には、市役所の職員をはじめ広報誌のボランティア募集を見て参加された高校生や市民ボランティアの皆さんが続々と集まりました。開会式では実行委員会の農林水産部・廣田次長のあいさつ、応援隊の松林代表からのあいさつを受けました。午前の部(8:30~10:30)には70名、午後の部(13:00~15:30)には30名のボランティアで総勢100名で作業を行ないました。

<参加された原町高校生と宮城県ファンクラブの林代表も参加しました>

作業にあたっての注意事項では、無理せず、怪我せず、脱水症状を起こさないようにこまめな水分補給と休憩を取りながら作業をしていただきたいとの話しがなされ除草作業に移りました。

第7回植樹会場は、今から5年前に植樹した場所。木々も大きく森へ生長していました。除草作業は、隣の2年前に植樹した第10回植樹会場を行うことにしました。かなり、セイタカアワダチソウが一面に繁茂しておりカヤ、蔓等も伸び放題で参加者も悪戦苦闘しながら作業をしていました。

第7回植樹会場は、今から5年前に植樹した場所。木々も大きく森へ生長していました。除草作業は、隣の2年前に植樹した第10回植樹会場を行うことにしました。かなり、セイタカアワダチソウが一面に繁茂しておりカヤ、蔓等も伸び放題で参加者も悪戦苦闘しながら作業をしていました。

<刈払機で草刈りに専念する応援隊スタッフ>

<刈払機で草刈りに専念する応援隊スタッフ>

<除草する前の植樹地もボランティアの行動で除草でき苗木に新風を吹き込みました>

<除草する前の植樹地もボランティアの行動で除草でき苗木に新風を吹き込みました>

応援隊スタッフは、森びと宮城県ファンクラブの林代表が用意してくれた5樹種(シラカシ、アカガシ、シロダモ、ヤマザクラ、エノキ)100本を、ボランティアの参加者にも一緒になって丁寧に説明し補植してきました。

応援隊スタッフは、森びと宮城県ファンクラブの林代表が用意してくれた5樹種(シラカシ、アカガシ、シロダモ、ヤマザクラ、エノキ)100本を、ボランティアの参加者にも一緒になって丁寧に説明し補植してきました。

「初めて参加した高校生は、5年前の植樹した苗木、2年前、今年の植樹地を比較し全体を観ることができました。植樹しても3年間は下草刈りの大切さを学ぶことができ楽しかった」「セイタカアワダチソウには手を焼き悪戦苦闘し疲れてしまった」「来年の植樹祭には参加してみたい」「木を植えることの大切さ」などの感想が出され無事、怪我もなく終了しました。年内の除草作業は終わりましたが、応援隊は、市役所との連携をしながら12植樹会場の植樹地の調査・点検等を行い今後も育樹・補植・除草作業に力を入れていくことをお互いに誓いあい、片付けし散会としました。

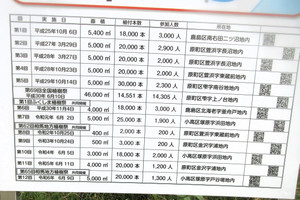

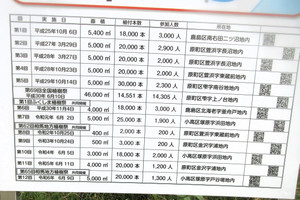

<参考:これまでの南相馬市鎮魂復興市民植樹祭の経過・内容>

今回、協力していただきました市民ボランティアの皆さん、大変お疲れさまでした。

今回、協力していただきました市民ボランティアの皆さん、大変お疲れさまでした。

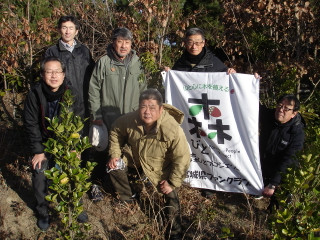

応援隊の参加者は、渡部さん、松林さん、岩橋恵美さん、筆者(東城)、宮城県ファンクラブの林さんでした。

(報告 東城敏男)

名取市閖上の「いのちの森」は、木製の防風柵の腐食が進み、作業の時危険なため、仙台営林管理署に撤去を要請していましたが、この冬撤去が完了しました。

名取市閖上の「いのちの森」は、木製の防風柵の腐食が進み、作業の時危険なため、仙台営林管理署に撤去を要請していましたが、この冬撤去が完了しました。 周りが松だけの中で、「いのちの森」の広葉樹林が、いっそう際立ってきました。森の入口でタヌキが現れ、生態系が豊かになりつつあります。また、背丈は伸びていませんが、ヤブツバキが実を付け、着実に根付き生長しています。

周りが松だけの中で、「いのちの森」の広葉樹林が、いっそう際立ってきました。森の入口でタヌキが現れ、生態系が豊かになりつつあります。また、背丈は伸びていませんが、ヤブツバキが実を付け、着実に根付き生長しています。 6月なのに、真夏日が当たり前になり、この日も31度を超える気温の中、こまめな水分補給と休憩を心掛け、仮払い機による草刈りと50本の補植を行いました。

6月なのに、真夏日が当たり前になり、この日も31度を超える気温の中、こまめな水分補給と休憩を心掛け、仮払い機による草刈りと50本の補植を行いました。 終了後は「サンデーモーニング」の風をよむのyoutubeを見て、意見を出し合い、さらに地球温暖化についての問題意識を共有し、今できることを話し合っています。

終了後は「サンデーモーニング」の風をよむのyoutubeを見て、意見を出し合い、さらに地球温暖化についての問題意識を共有し、今できることを話し合っています。

最近のコメント