2021年1月 1日 (金)

2020年12月19日 (土)

森づくりのプロを迎えた森びと秋田県ファンクラブ

新生「森びとプロジェクト」の県ファンクラブ(以下、県FCと略す)が動き出しています。秋田FC代表の船木さんからは、森づくりのプロ・Hさんと出会い、県内で森づくりを共にすすめていくことになった、との連絡が入りました。

新生「森びとプロジェクト」の県ファンクラブ(以下、県FCと略す)が動き出しています。秋田FC代表の船木さんからは、森づくりのプロ・Hさんと出会い、県内で森づくりを共にすすめていくことになった、との連絡が入りました。

Hさんは、八幡平市・松尾鉱山跡地での森づくりでお世話になった森づくりのプロ。定年退職して帰郷したHさんと会うと、Hさんは船木さんの友人と同級生であり、親友でもあることが分かり、「世間が狭い!」と喜んでいました。

Hさんは、八幡平市・松尾鉱山跡地での森づくりでお世話になった森づくりのプロ。定年退職して帰郷したHさんと会うと、Hさんは船木さんの友人と同級生であり、親友でもあることが分かり、「世間が狭い!」と喜んでいました。

各県FCは、今後、新生「森びとプロジェクト」の会員によって再編成されます。その準備を済ませた秋田FCでは、森づくりのプロを迎えて2021年の森づくり活動へ向けて、知恵を出し合っているようです。(広報スタッフ・高橋佳夫)

各県FCは、今後、新生「森びとプロジェクト」の会員によって再編成されます。その準備を済ませた秋田FCでは、森づくりのプロを迎えて2021年の森づくり活動へ向けて、知恵を出し合っているようです。(広報スタッフ・高橋佳夫)

2020年12月 9日 (水)

木々の恩恵を与る我が家の冬

朝方、布団に入っていると材木がひび割れるような音が聴こえる。この音が聴こえる朝は、外気温が零下4~5度以下になっている。起きて、薪をストーブに入れ、火を付け、身支度をしていると部屋が温まる頃にはその音は聴こえなくなる。

どうやら材木が冷えて、身を引き締めている音のようだ。人間もそうだが、寒い朝になると身体を締める。時間が経つと、材木は薪ストーブの熱を材に溜めて、温もりのある部屋をキープしてくれる。

どうやら材木が冷えて、身を引き締めている音のようだ。人間もそうだが、寒い朝になると身体を締める。時間が経つと、材木は薪ストーブの熱を材に溜めて、温もりのある部屋をキープしてくれる。

政府は、2050年排出ゼロ政策の一環として木材利用を推進するようだ。まさか外材推進ではないと思うが、日本の立派な木々を安価で提供してほしい。

政府は、2050年排出ゼロ政策の一環として木材利用を推進するようだ。まさか外材推進ではないと思うが、日本の立派な木々を安価で提供してほしい。

エジプトでは2.500年前の木棺が発見され、40歳代のミイラを護っていた。日本でも何千年も人の暮らしを支えている木の家、そして、何百年前の日本の文化を和紙が私たちに伝えている。

エジプトでは2.500年前の木棺が発見され、40歳代のミイラを護っていた。日本でも何千年も人の暮らしを支えている木の家、そして、何百年前の日本の文化を和紙が私たちに伝えている。

木は伐られても私たちの暮らしを支え、枯れて倒木になっても、土に分解する小さな生き物たちの餌となり、それはやがて土になる。この恩恵に与っている私たち。冬至を迎えようとしている今、厳冬の森の中では、木々と生きものたちの命の循環がいつものように動いている。(広報スタッフ・高橋佳夫)

木は伐られても私たちの暮らしを支え、枯れて倒木になっても、土に分解する小さな生き物たちの餌となり、それはやがて土になる。この恩恵に与っている私たち。冬至を迎えようとしている今、厳冬の森の中では、木々と生きものたちの命の循環がいつものように動いている。(広報スタッフ・高橋佳夫)

2020年11月30日 (月)

脱炭素社会実現に向けて、原発の新増設はあってはならない

菅総理大臣は、10月26日の臨時国会での所信表明演説で、「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことをここに宣言する」ことを表明しました。それを受けた形で、11月19日に衆議院が気候非常事態宣言を可決・採択し、翌20日に参議院でも同宣言の決議案が全会一致で可決されました。

これで日本は、脱炭素社会に向けて舵を切ることになりましたが、もろ手を挙げて喜んではおれず、ようやく脱炭素社会の国際的な潮流に乗ったに過ぎないことは言うまでもありません。なぜならば、原発依存を続ける方針を崩していないからです。政府はよく「現時点では原発の新増設は考えていない」と言いますが、2050年のカーボンニュートラル宣言が原発新増設に弾みをつけるものであってはなりません。

小泉元総理大臣は、原子力発電所に依存しなくても、再生可能エネルギーの普及によって達成できるという考えを示しました。

気候非常事態宣言は、「パリ協定」が採択された翌2016年以降、急速に世界で広がりを見せ、国内でも40を超える自治体が宣言しています。政府は温暖化対策に取り組む団体や産業界の代表から意見を聴く「国民会議」を12月中旬に開催することや地方自治体との協議の場を年内に立ち上げる方針ということです。政府による都合の悪いことは覆い隠したり、はぐらかしを認めず、国民が正しく判断できる材料を示していく国民会議に期待するとともに、新生森びともうねりを作り出していきたいと思います。

(筆者:小林敬)

2020年11月19日 (木)

住民の暮らしを森が支える防潮堤づくりをやり抜く

今月7日、筆者は南相馬市を訪れた。当会のアドバイザー故・竹内巧さんが津波に耐え抜いたシロダモのどんぐりを拾い、苗を育て、森の防潮堤に植える予定であったが、それは実現しなかった。そのどんぐりを奥様から預かり、足尾でシロダモを育てた足尾スタッフ。

その苗を里帰りさせ、森の防潮堤に植えられなかった故・竹内さんの願いを叶えようと、南相馬市に向かった足尾スタッフの代表たち。

その苗を里帰りさせ、森の防潮堤に植えられなかった故・竹内さんの願いを叶えようと、南相馬市に向かった足尾スタッフの代表たち。

2013年から始まった南相馬市の「鎮魂復興市民植樹祭」。この事業をサポートしている市民応援隊は今年で結成5年を迎えた。言うまでもなく、苗木は植えただけでは草との競争に負けて、衰弱または枯れてしまう。総延長約14㌖の森の防潮堤づくりは、毎年、木を植えるたびに草刈り等の育樹活動が増える。市役所の作業ではとても追いつかない育樹作業をサポートしてきた応援隊。

7日は、市民応援隊の慰労懇談会に足尾スタッフも出席させていただいた。5年間の活動を振り返り、今後も継続される森の防潮堤づくりへ抱負を語りあった。植樹祭毎に増える育樹作業には多くの市民が参加してくれる状況ではないが、応援隊活動を5年間もけん引している胸の内を垣間見ることができた。

“海岸沿いに植えられていた松の幹や根に家屋が壊された反省として、森の防潮堤は深根性の木々が良い”、“原発事故で被災した家族捜索ができなかった悔しさと悲しみを秘めている”、“原発反対と声を挙げていた頃の自分が避難生活を強いられて、自分の生き方にもどかしさをもっている”等々を感じとることができ、この気持ちは風化させてはならないと思った。

“海岸沿いに植えられていた松の幹や根に家屋が壊された反省として、森の防潮堤は深根性の木々が良い”、“原発事故で被災した家族捜索ができなかった悔しさと悲しみを秘めている”、“原発反対と声を挙げていた頃の自分が避難生活を強いられて、自分の生き方にもどかしさをもっている”等々を感じとることができ、この気持ちは風化させてはならないと思った。

懇談会会場からは、森の防潮堤周辺を走っているが、「森を見に来ている市民を目にする」という報告に、会場はシーンとなり、会場には充実感が漂っていた。百年後の命を育む森が愉しみである。ちなみに南相馬市民が消費している電力の70%は再生エネで賄われているそうだ。

懇談会会場からは、森の防潮堤周辺を走っているが、「森を見に来ている市民を目にする」という報告に、会場はシーンとなり、会場には充実感が漂っていた。百年後の命を育む森が愉しみである。ちなみに南相馬市民が消費している電力の70%は再生エネで賄われているそうだ。

2020年11月10日 (火)

「無言の語り木」(孤高のブナ)と1年ぶりに再会しました。

11月3日(火)、1年ぶりに中倉山に登り、“孤高のブナ”に会ってきました。冬に備え葉を落としていましたが、凛として立つブナを見ることができて、うれしさがこみ上げてきました。

ブナの生きる尾根の北斜面は土砂流出が激しく、ブナの根が露出していました。

木は根、根は土と言われ、根が弱ると徐々に幹も弱ってしまいます。煙害に耐え120年以上生きる「無言の語り木」(孤高のブナ)は今、気候変動・地球温暖化によって巨大化する台風や豪雨に耐え生き抜いていました。

当委員会は、3年前に土砂流出を防止する活動をはじめ、枯木を集めて土留めをつくり、根の周りに黒土を入れました。しかし、その黒土は豪雨によって流されてしまいました。

枯木を積み重ねただけですから隙間があり、よく考えれば流れ出してしまうことは分かることかもしれませんが、山頂に生きる環境の厳しさを知ることができました。

どうすればいいか?足尾の緑化に取り組んだ先達に学び、草の種の入った袋に黒土を入れ根のむき出しとなった斜面に張り付けていきました。ブナを元気にする活動には、森づくりのプロ・林野庁日光森林管理署の指導をいただき、徐々に“森とも”の皆さんが参加してくれるようになりました。

今年の春に計画した「ブナを元気にする恩送り」は、新型コロナウイルス感染が拡大の一途をたどる状況から中止としたので、今回の活動も感染防止に努め、森びと関係者10名での「恩送り」となりました。

植生袋が尾根の環境に耐え、根を生やし、草を伸ばしているかを確認すると、土壌流出の境目となった草地と融合し、草地が広がっていました。感動です。シカのフンが落ちているのでシカのエサにもなっているようですが、負けてない様子です。昨年、植生袋を張り付けた土留めの段の下から根が伸びていました。土の層が出来たことでその先に根を伸ばした結果むき出しとなってしまったのか、今回はその根を守るために植生袋を張り付けました。

ブナが、“生きるんだ”と訴えているようでした。荒廃地の広さからするとほんの少しかもしれません。しかし、やらなければ荒廃地はさらに広がってしまいます。

『植物は〈知性〉を持っている』(NHK出版)という本の中に、根の持つ驚異の能力が紹介されています。根の先端部は「根端」(こんたん)といい、優れた感覚能力を持っているそうです。非常に小さな植物一個体でも、その根系には1500万以上の根端があることもあり、各根端は絶えず、重力、温度、湿度、地場、光、圧力、化学物質、有害物質(重金属など)、音の振動、酸素や二酸化炭素の有無などを計測しています。(これで全部ではない)

これだけでも驚きですが、根端はこうした情報をたえず記録し、植物の各部の要求と個体全体の要求を考慮に入れて計算を行い、その結果に応じて根を伸ばしているといいます。土の下では、ブナの根と草の根が、お互いに情報交換を行い生長しているのでしょうか。

わずかな人間の努力に植物が加勢してくれていることを実感します。

暦の上では「立冬」、これから本格的な冬が到来します。尾根に吹き付ける風雪に耐え抜き、春を迎えた「無言の語り木」(孤高のブナ)に、多くの“森とも”の皆さんと一緒に会いに行きましょう。

(筆者 清水 卓)

2020年10月27日 (火)

「地球びと」の“持続可能な生存目標”を描き実現したい

25日、南相馬市の市民170名は9年前の東日本大震災とフクシマ原発事故で犠牲となった市民を慰霊しながら、“ふるさとの木による命を守る森の防潮堤”に2千本の木を植えた。

東日本大震災で被災した女川市漁協関係者や経済界の一部市民は女川第2原発の再稼働を県議会に要請し、県議会はその要請を認めた。新聞報道では、女川市の「人口減で経済が疲弊している」、「理想だけでは生きていけない」等の声が再稼働要請の理由らしい。市民の命よりも経済を優先するという。

東日本大震災で被災した女川市漁協関係者や経済界の一部市民は女川第2原発の再稼働を県議会に要請し、県議会はその要請を認めた。新聞報道では、女川市の「人口減で経済が疲弊している」、「理想だけでは生きていけない」等の声が再稼働要請の理由らしい。市民の命よりも経済を優先するという。

東日本大震災とフクシマ原発事故から10年を迎えようとしている時に、一方では、何百年も全生物の命を育む森を育て、他方では、何百年以上も全生物の命を脅かす原発に依存しようとしている。

菅総理の所信表明(10/26)でも温室ガス排出2050年実質ゼロの中身は経済成長と原発依存だった。政府の経済成長はどこにおいているのか分からないが、新型コロナウイルス感染以前の経済回復を目指しているならばそれはあり得ない。生物社会に生存する不思議で謎多い生物は、「灼熱の地球」に適応した宿主を探しながら変異する。生物社会の一員である私たちは、不思議で謎多い生物たちと向き合ってこそ生存が可能である。

菅総理の所信表明(10/26)でも温室ガス排出2050年実質ゼロの中身は経済成長と原発依存だった。政府の経済成長はどこにおいているのか分からないが、新型コロナウイルス感染以前の経済回復を目指しているならばそれはあり得ない。生物社会に生存する不思議で謎多い生物は、「灼熱の地球」に適応した宿主を探しながら変異する。生物社会の一員である私たちは、不思議で謎多い生物たちと向き合ってこそ生存が可能である。

永久凍土が溶解し、南極、北極の氷も溶けだしている地球上でやらなければならないことは、私たちの生存と経済活動の基盤を持続可能にすること。経済活動はその可能性が見えてくるまで自粛しなくてはならない。この中で生存を可能にする「新しい日常」を見出していくことを見失ってはいけない。

永久凍土が溶解し、南極、北極の氷も溶けだしている地球上でやらなければならないことは、私たちの生存と経済活動の基盤を持続可能にすること。経済活動はその可能性が見えてくるまで自粛しなくてはならない。この中で生存を可能にする「新しい日常」を見出していくことを見失ってはいけない。

“地球びと”という視点に立って、私たちは“持続可能な生存目標”を実現するという政策(松明)を掲げる政治に期待したい。私たちは木を植え、有権者としてのアクションも始動せねば!(理事・高橋佳夫)

“地球びと”という視点に立って、私たちは“持続可能な生存目標”を実現するという政策(松明)を掲げる政治に期待したい。私たちは木を植え、有権者としてのアクションも始動せねば!(理事・高橋佳夫)

2020年10月21日 (水)

「生物多様性」の森は一本の植樹からはじまる

10月の森作業の帰り道。この日は国道122号線の旧道“細尾峠”を超えて帰ることにしました。12㎞のつづら折りの細道です。1978年3月に日足トンネルが開通するまでは足尾と日光を結ぶ主要道路でした。

日光「いろは坂」に負けない急カーブが続き、峠の頂上に着くと道の両側に森が広がっていました。通過するだけで降車したことが無かったので、車を止め森内の散策をすると、林床には笹が生い茂り、ミズナラやブナの木が天に伸びていました。

足尾銅山周辺の森の木々は坑内の支保抗や燃料として伐採されたと聞いていたのでおどろきました。ひときわ太いブナの木を見つけ、幹の直径を図ると70㎝ほどありました。標高850mほど、1年に2㎜の生長だと樹齢175年、1㎜だと350年です。“森びと”が植樹を始めた「臼沢の森」と標高が同じなので、煙害や山火事が無ければ足尾の山々にはミズナラとブナの巨木の森が広がっていたのだろうなと想像しながらブナを観察しました。

ブナの裏に回りビックリしました。この時季にはいるはずがないと思っていたミヤマクワガタがとまっていました。本物を直に見るのは夏休みにクワガタ取りをしていた子供時代、45年以上前になります。成虫が地上に出てくるのは7月~8月、地上にでてからの寿命は1カ月程度と言われるので、夏の長雨で季節を間違ってしまったのか、気候変動は虫の世界にも及んでいるのかと心配になりました。(ミヤマクワガタは写真に収めるだけで採取はしていません)

10月15日(木)の毎日新聞で元村有希子論説委員が「生物多様性の保全」について取り上げた記事が載っていました。記事では『個性豊かな生き物が共生する「生物多様性」を保全する取り組みが進まない。各国が合意した20のゴール「愛知目標」は最終年の今年、達成できた項目がゼロという残念な結果となった。』と日本の取り組みの現状を伝えています。『今後のヒントになるのは、里山の再生を目指す日本各地での活動だ。人々が暮らしの中で利用し、手入れしながら守ってきた里山は、私たちが生物多様性を身近に感じられる貴重な環境でもある。』と課題を投げかけています。

「生物多様性基本法」(2008年6月6日制定)の第十四条で『国は、地域固有の生物の保全を図るため、我が国の自然環境を代表する自然的特性を有する地域、多様な生物の生息地又は生息地として重要な生物の多様性の保全上重要と認められる地域の保全、過去に損なわれた生態系の再生その他の必要な措置を講ずるものとする。』とあります。

かつて養蚕が盛んで農作物を収穫し生活を営む村民が暮らした松木村。煙害や山火事で「生物多様性」を失った足尾の山々、そのふもとにある旧松木村での植林を初めて15年。1年目に植えた苗木はすべてシカとウサギにかじられました。しかし、翌年春には芽を出し、食害を防ぐことの大切さを教わりました。木々が生長するとそこに生息する虫や鳥が増え、風や動物が運ぶ種が活着し森の仲間を増やしていきました。現在、森びとの植栽地では命の営みをする生きものの姿を見ることができます。

元村論説委員は記事の最後に『生物多様性が失われると、その悪影響は、生態系の一部である人間に確実に及ぶ。10年を実効性のある行動につなげるための努力が求められる。』と国や私たち市民に投げかけています。国の検証結果は「達成できた項目がゼロという残念な結果」かもしれないが「過去に損なわれた生態系の再生」は木を植え、育てることで「実現が可能だ」ということを15年の森づくりが示しているのではないか。オオムラサキが舞い、ミヤマクワガタが暮らす渡良瀬川源流の森、“未来の宝”へ育てていくのも私たち人間の責務である。

(筆者・清水 卓)

2020年10月10日 (土)

秋の夜長に星を見て、味覚、聴覚、視覚を磨く

先日(10/8)、足尾・松木沢で熊の話を聞いた。冬眠する前に、山を何十㌔も歩いて体力をつける。母熊は2年間、子熊を連れて森の味覚と季節毎の食べ物、そしてその場所も教えているらしい。11月近くになると、熊たちは中禅寺湖や湯ノ湖に流れ込む沢に遡上する鱒を狙っているという。

「Go Toイート」で観光地のレストランや街の商店街の店は賑わっている。その賑わいは、熊のように冬支度ということではなく、行政からの動員に応えているように思える。

美味しさや場所はインターネットで配信された通りに人は動き、人気のある店の味を楽しんでいる。秋の味覚はどんなものですか、と訊かれても「○○です」と答えられる若者たちはどのくらいいるのだろう。熊はどんぐりが不作の時は、どんぐり以外の実が食べられることも子熊に教えている。その道順も教える。だから2年間も連れて歩くのかと思う。

人間社会では、味覚はコンビニで売っている物や食堂で食べる物で教えられることが多い。季節は関係なく、何時でも食べられるようになった食材に慣れた味が若者たちの味覚になっているのかもしれない。

足尾に植えた栗、渋柿が今年も猿に食べられた。秋の味覚と訊かれて、「栗や柿、イナゴの佃煮」と答えられることが嬉しい。味覚という五感のひとつは“いざという時”に役立つ。五感は体験を積重ねないとその力を発揮しない。足尾の秋の星空を見ながら、五感を磨けることが有難い。(理事・高橋佳夫)

2020年9月30日 (水)

脱炭素社会への本気度を私たちから

9/25、有志の学生によるネットワークが主催して、日本各地で政府に対して気候変動に迅速な対策を求める「シューズアクション」が開催されました。

EUのフォンデアライエン欧州委員長は16日のEU一般教書演説で、2030年に域内の温暖化ガスの排出量を、従来の40%減から引き上げ、1990年比で少なくとも55%減らすと表明した(時事通信 9/22)。

EUのフォンデアライエン欧州委員長は16日のEU一般教書演説で、2030年に域内の温暖化ガスの排出量を、従来の40%減から引き上げ、1990年比で少なくとも55%減らすと表明した(時事通信 9/22)。

中国の習近平国家主席が22日、国連総会一般討論でのビデオ演説で、2060年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする脱炭素社会の実現を目指すと表明した(東京新聞 9/23)。

中国の習近平国家主席が22日、国連総会一般討論でのビデオ演説で、2060年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする脱炭素社会の実現を目指すと表明した(東京新聞 9/23)。

国連のグテーレス事務総長は、「世界経済の脱炭素化を加速する必要がある」として、各国政府に対して、化石燃料を生産する産業に対する補助金をやめて、貧しい人々の雇用創出に資金を充てるよう呼びかけました(NHK 9/25)。

国連のグテーレス事務総長は、「世界経済の脱炭素化を加速する必要がある」として、各国政府に対して、化石燃料を生産する産業に対する補助金をやめて、貧しい人々の雇用創出に資金を充てるよう呼びかけました(NHK 9/25)。

世界の主要国の排出量は、2017年時点で二酸化炭素に換算して約328億トンに達しています。1位が中国の28.2%、アメリカ14.5%、インド6.6%、ロシア4.7%、そして5位が日本の3.4%です。

二酸化炭素排出量世界5位の日本は、今月3日に環境対策の国際会議を開催しました。国連のグテーレス事務総長はその会議へのビデオメッセージで、今世紀中の地球の温度上昇を1.5度以内に抑えるには世界の温室効果ガスの排出量を2030年までに半分に減らし、2050年までにゼロにする必要があると改めて強調しました。そして、「目標の達成は可能だがめどは立っていない」として、温暖化対策の現状に厳しい認識をしました」、「合わせて7100万人が暮らす151の地方自治体が、2050年までに温室効果ガスの排出量をゼロにする目標を支持している」と述べ、国内での温暖化対策の意識の高まりに期待を示しました。そのうえで、「海外の石炭火力発電所への融資をやめ、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることや、石炭の使用を段階的に減らして早期にやめるとともに、再生可能エネルギーの割合を大幅に増やすことを心から期待している」と述べ、日本政府が主導して温室効果ガスのさらなる削減に取り組むよう求めました(NHK 9/4)。

二酸化炭素排出量世界5位の日本は、今月3日に環境対策の国際会議を開催しました。国連のグテーレス事務総長はその会議へのビデオメッセージで、今世紀中の地球の温度上昇を1.5度以内に抑えるには世界の温室効果ガスの排出量を2030年までに半分に減らし、2050年までにゼロにする必要があると改めて強調しました。そして、「目標の達成は可能だがめどは立っていない」として、温暖化対策の現状に厳しい認識をしました」、「合わせて7100万人が暮らす151の地方自治体が、2050年までに温室効果ガスの排出量をゼロにする目標を支持している」と述べ、国内での温暖化対策の意識の高まりに期待を示しました。そのうえで、「海外の石炭火力発電所への融資をやめ、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることや、石炭の使用を段階的に減らして早期にやめるとともに、再生可能エネルギーの割合を大幅に増やすことを心から期待している」と述べ、日本政府が主導して温室効果ガスのさらなる削減に取り組むよう求めました(NHK 9/4)。

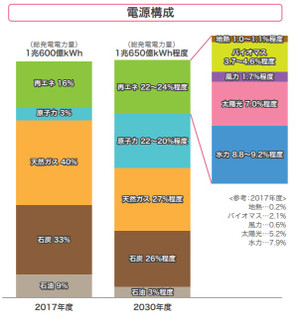

日本は、菅総理大臣の国連総会へのオンライン演説では、これらの問題について一切触れませんでした。日本は2030年に2013年度比26%の削減目標を掲げていますが、1990年比ではわずか18%にしか過ぎず、消極的であると受け止めざるを得ません。さらにこの目標には原子力発電や化石燃料による発電が含まれています。

日本は、菅総理大臣の国連総会へのオンライン演説では、これらの問題について一切触れませんでした。日本は2030年に2013年度比26%の削減目標を掲げていますが、1990年比ではわずか18%にしか過ぎず、消極的であると受け止めざるを得ません。さらにこの目標には原子力発電や化石燃料による発電が含まれています。

そのような中、「2050年までにCO²排出ゼロ」を宣言する自治体も増えてきました(今日現在、26自治体)。実家のある神奈川県相模原市では政令指定都市として初の気候非常事態宣言を表明しました。

私たちは、15年間木を植えることを通じて、ほんの僅かかもしれませんが地球温暖化にブレーキをかけてきました。しかし、それだけでは追い付かないほどのスピードで、日本で世界で生物の生存を危ぶむ異常気象が常態化しています。今後も森づくり活動を継続しながら、地球温暖化にブレーキをかけていくとともに、培った心を磨き上げ、各地域で志を同じくするすべての人々と連携を図り、政治にも訴えていかなければならない。

私たちは、15年間木を植えることを通じて、ほんの僅かかもしれませんが地球温暖化にブレーキをかけてきました。しかし、それだけでは追い付かないほどのスピードで、日本で世界で生物の生存を危ぶむ異常気象が常態化しています。今後も森づくり活動を継続しながら、地球温暖化にブレーキをかけていくとともに、培った心を磨き上げ、各地域で志を同じくするすべての人々と連携を図り、政治にも訴えていかなければならない。

(東京事務所・小林敬)

最近のコメント