野菜や果物の力を借りて、健康な身体で師走を乗り切りたい

早いもので今年も師走です。54年振りの降雪には驚きましが、原因はどうも私たちの暮らしから排出される温室効果ガスによって北極が温められたから、ということらしいです。街ではクリスマスのイルミネーションが輝き、街を歩いている人々の多くがマスクをしています。ニュースによると今月中旬から風邪が流行っているそうです。

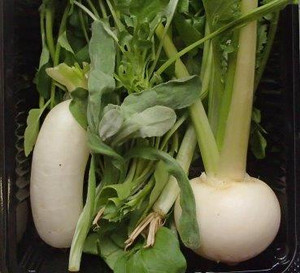

私は、風の予防には疲れを身体にためないように睡眠をとる、それでも喉が痛くなった時、咳が出てきた時などは植物(野菜や果物)の力を借りてきました。これは両親や祖父祖母から教わったのですが、当時は、当たり前の様でした。喉が痛い、咳が出て時には長ねぎの白い部分を手拭いなどで首を巻きました。

調べてみると、ねぎの白い部分にはビタミンAとCが豊富で、また、臭いや辛み成分の硫化アリルが殺菌作用、鎮静効果の働きをするそうです。ビタミンと硫化アリル等の働きで、病原菌をやっつけてくれるのでしょう。

その他にも、大根を短冊状に切り、ビン等の容器に入れ蜂蜜を混ぜたもの、「レモンと生姜の蜂蜜漬け」等があります。ドラッグストアに行けば簡単に風邪薬が買えますが、自然の恵みで自然治癒力を高める先人の知恵は今でも多くの人々の命を支えているようです。

私たちは自然(森と海)に生かされていることを改めて考えさせられます。それにしても、その森と海の力では世界中の人間が排出する二酸化炭素排出量の44%も収できなくなり、このままの暮らしでは地球が温められて想定外の気候変動が暴れ狂って生存が危ぶまれるらしいです。

パリ協定が発効されました。世界の国々と世界人類の責務として、できることを実行していくことを2017年の課題にしたいと思っています。(事務局・水落一郎)

最近のコメント